|

불서 강해 시리즈1

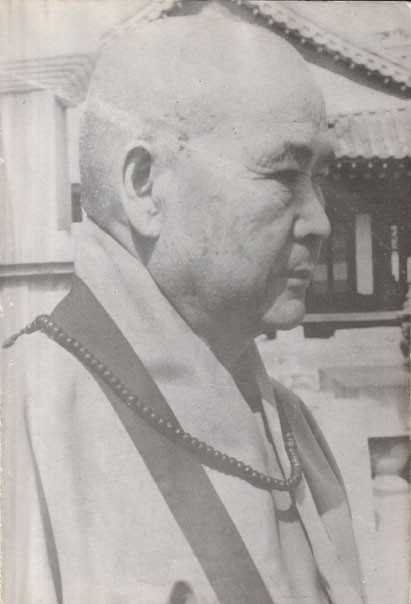

영암 큰스님의

마음없는 마음

|

|

|

|

|

|

영암 큰스님

<금강경 법문>

불교의 가르침을 쉽게 정리한 길잡이!!

|

|

|

|

|

불서 강해 시리즈1

영암 큰스님의 <마음없는 마음>

1. 머무르는 바 없이 그 마음을 내라

마음이 어디엔가 머물게 되면 망상이 생기고, 망상이 생기면 마음이 어두워져서 그 아무것도 볼수가 없게 됩니다.

마음이 어두우면 결국 지혜가 결여되어, 손가락으로 달을 가리켜도 손가락 끝만 보게 됩니다.

그러나 지혜가 있는 사람은 손가락으로 가리키는 저 창공의 달을 볼 것입니다.

손가락으로 가리키는 방향에 달이 있음을 보기 위해서는 지혜가 있어야 합니다.

지혜가 있으려면 마음의 머무름이 있어선 안 됩니다. 마음이 머물게 되면 우리 마음속에 법신이 있음에도 불구하고 업(業)에 따라 죄를 받게 됩니다.

업에 따라 죄를 받음에도 불구하고 우리 중생은 그것을 모릅니다.

그래서 우리 중생들은 재수가 없다느니, 또 선량한 일만 했는데, 왜 나에게 죄를 주느냐는 등, 부처님을 무심하다고 원망만 하기 일쑤입니다.

그러나 나에게 주어지는 죄는 분명히 전생에서 죄받을 짓을 했기 때문이요, 아무런 업이 없이 죄를 받는 것은 결코 아님을 알아야 합니다.

"금생(今生)에 마음이 어두우면 내생(來生)에 또 죄를 받게 되니, 전생(前生)의 업은 어쩔수 없는 인과응보라고 치더라도 금생에서는 내생에 죄받을 짓을 해서는 결코 안 됩니다.

그럴려면, 절대 마음을 그 어디에도 머물게 해서는 안됩니다.

마음이 밝아야 그 무엇이라도 이뤄지지, 마음이 어두우면 될 일도 안됩니다.

<1>

|

|

|

|

|

망상을 버려라

의사전달이 되지도 않는 법회를 어떻게 가져야 될까요? 보지도 않고 듣지도 않아도 전될되는 법이 있습니다. 보도 듣도 않는데 어떻게 의사전달이 될까요?

옛날 누군가가 도인에게 <뜰앞의 잣나무가 불성(佛性)이 있습니까, 없습니까?>라고 물었었는데, 그 도인이 말하기를 <있느니라.>라고 대답했습니다.

한갓 잣나무에도 불성이 있어 온갖 이야기를 다 하고 다 듣는다고 했습니다. 그게 무슨 이치냐 하면 마음(心)이라는 게 있기 때문입니다. 마음속에는 또 무언가가 도사리고 있습니다. 법법 자(法), 몸신 자(身), 마음속에는 법신(法身)이 있습니다. 마음속에 법신이란 과연 무엇인가!

마음속에서 한 5백만리도 더 되는 깊은 곳에는 분별망상(分別妄想)이 하나도 없습니다. 깊이 들어가면 분명히 <법신>이라는 마음이 있습니다.

이는 우주의 일을 다 듣고 다 압니다. 글자 한 자 몰라도 삼라만상을 다 아는 것은 물론, <금강경>책을 구경하지 못한 사람도 금강경 내용을 다 알고 외웁니다.

이것을 상주법신(常住法身)이라고 말합니다. 이는 사람마다 다 있음은 물론, 참나무, 까마귀, 까치, 참새, 물고기, 송아지, 돼지, 개미, 벌레에 이르기까지 다 있습니다. 이는 우주의 일을 항상 듣고 봅니다.

고로 우리도 법신이 있습니다. 그러기에 낫 놓고 기역자도 모르는 문맹자라 할지라고 법회를 하면 다 알아 듣습니다. 같이 소리내어 읽지 않아도 다 압니다.

<법신이 있음에도 불구하고 왜 어떤 사람은 부자가 되고, 어떤 사람은 비렁뱅이가 되며, 극락도 가고 천당도 가고 지옥도 가는가!>

그것은 마음이 있기 때문에 그렇습니다. 망상이 있어서 그렇습니다. 망상이란 무엇입니까?

|

|

|

|

마음이 어두워 갈피를 잡지 못하고 헤매는 데서 생기는 바르지 못한 생각을 말합니다.

인간에겐 8만4천 번뇌망상이 있습니다. 그 망상 때문에 법신이 있음에도 불구하고 업(業)을 따라서 죄를 받게 됩니다.

*금강경을 법신 있는 곳에 전달해야 합니다.

소리 하나 안 들려도 법신이 다 듣고 있습니다. 말이야 쉽지 그것이 그렇게 쉬운 일은 결코 아닙니다.

법신을 어떻게 깨닫느냐가 중요합니다. 허공과 같은 마음으로 허공과 같은 이치가 합해진 상태에서 망상만 떨궈 버리면 됩니다.

금강경 법회에서 망상을 다 제치고 가만히 앉아 있으면 마음속에 있는 법신이 낱낱이 다 듣습니다. 귀에 말하나 들어오지 않아도 듣습니다.

그 증거로, 육조대사는 글자 한 자도 모르는 무식꾼으로 금강경 구경조차도 못한 사람입니다. 가난하고 찌들은 생활속에서 연명하고자 나무 장사를 했던 분입니다. (나무를 해서 시장에 팔아다가 겨우 죽을 쑤어먹는.....,)

장에서 나무를 팔아 집으로 돌아오는 길에 그는 어떤 스님을 만났습니다. 지나가는 스님이 대뜸<응무소주이생기심(應無所住而生其心)>이라 말했습니다. 글도 모르는 육조대사가 그 뜻을 알리가 없었습니다. 그러나 이 말이 그의 귓전을 한 번 스치는 순간, 자신도 모르게 그 뜻을 알게 되었습니다.

<응무소주이생기심>이란 무슨 뜻인가! <머무르는 바 없이 그 마음을 낸다.>는 뜻이며, <머무르는 바 없이>란 나라는 생각, 남이라는 생각, 중생이라는 생각, 오래 살고 잘 살아야지 하는 생각을 내지 않는다는 뜻입니다.

좋은 일은 내가 했다고 하고, 나쁜 일은 남이 했다고 전가하며, 좋은 것 좋은 음식은 내가 가지고 먹으려고 하며, 나쁜 것 나쁜 음식은 남에게 주며 먹으라고 하는 것이 중생이며 중생심입니다. 남이야 죽건말건 나만 잘 먹고 오래 살려고 하는 것을 수자상이라 합니다.

<3>

|

|

|

|

|

我相, 人相, 衆生相, 壽者相을 중생이 가지고 있습니다. 그 생각 때문에 자기 마음 속에 법신을 갖고 있건만 법신의 광명을 받지 못합니다.

6조대사가 황매산 동선사에서 5조 홍인대사로부터 인가받은 깨침의 글귀를 살펴보겠습니다.

신수대사의 글귀

신시보리수 심여명경대 身是菩提樹 心如明鏡臺

시시근불식 물사야진구 時時勤拂拭 勿使惹塵垢

<몸은 이 보리나무요, 마음은 명경대와 같다. 때때로 부지런히 명경에 먼지를 털어서, 티끌이 명경에 붙지 않도록 하라>는 뜻의 글귀를 내셨습니다.

그러나 글을 모르는 육조대사는 옆사람에게 그 뜻을 일러달라고 부택했고, 그 뜻풀이를 전해들은 후, 자기의 생각과는 너무나 거리가 멀었습니다. 그래서 <내가 말로 뜻을 이야기할 테니 그것을 글로 좀 적어달라.>고 했습니다.

6조대사의 글귀

보리본무수 명경역비대 菩提本無樹 明鏡亦非臺

본래무일물 하처야진구 本來無一物 何處惹塵垢

<보리수와 명경대가 본래 없거늘 먼지낄 곳이 없다.>는 뜻으로 망상을 떨쳐 버린 마음자리를 말하고 있습니다.

* 마음 속에는 법신이 있다.

그 날밤 3경에 가사와 바릿대를 물려받은 6조대사는 5조대사의 당부로 어디론가 피신을 하게 되었고, 나중에 뒤를 쫓던 도명스님에게 붙잡힌 육조대사는 <가사 장상, 바릿대를 가지러온 게 아니라 도를 배우러 왔습니다.>라는 그의 청에 <착한 생각도 하지 말고, 악한 생가도 하지 말라. 그밖에 도는 모두 네가 알아야지 물어서 아는게 아니다.>고 일러주시는 육조대사....,

<4>

|

|

|

|

이렇게 피신의 생활로 연명하던 중, 어느 절에서 재(齋)를 지내는 광경을 목격했습니다. 재를 지내기 위해 번(幡:절안에 세우는 깃대)을 달았는데, 스님네들이 편이 갈라져 옥신각신 말다툼이 벌어졌습니다.

한쪽에선 <바람이 분다>라 하고, 다른 한쪽에선 <번이 움직인다>며 시비가 엇갈리고 있었습니다.

이 광경을 본 육조대사는 도저히 참을 수가 없어 끼어들었습니다.

<바람이 부는 것도 아니고, 번이 움직이는 것도 아니고 바로 여러분의 마음이 움직인다>고 한마디 건넸습니다.

이를 들은 조실스님은 <혹시 스님이 육조대사가 아니오?>라고 물었습니다. 거짓말을 할 수가 없어 그렇다고 사실대로 말했습니다. 숨어 다니며 신분을 감추고 살던 육조대사는 조실스님의 간청에 의해 큰 법당 법사로 모셔지게 되어, 이 때부터 육조대사 행세를 하기 시작 했지만, 그때까지도 그는 글자 한 자도 몰랐습니다.

글을 전혀 모르는데, <머무는 바 없이 그 마음을 낸다>는 것을 어떻게 알까요?

그건 마음의 법신이 다 알고 있기 때문입니다.

지금 법회 중 신도 여러분들이 제아무리 산만하게 흩어져 있어도, 여러분의 마음속에는 법신이 있기 때문에 모든 것을 볼 수도 있고 모든 것을 들을 수도 있습니다.

그러기에 금강경 법회에 참여만 하더라도 600부 반야를 다 채택해서 알 수 있게 되어 있습니다.

이제부터 금강반야바라밀경의 뜻 풀이를 시작하겠습니다.

경의 뜻풀이를 하기 이전에 먼저 [금강반야바라밀경]의 낱말 뜻부터 알아야 하겠습니다.

<5>

|

|

|

|

|

금강은 모든 쇳덩이 가운데 가장 단단한 것이니 부수지 못할 것이 없다는 뜻이며, 반야는 슬기요, 바라밀은 저 언덕에 이른다는 뜻이며, 경은 바른 법이며 지름 길이며 부처님의 말씀이라는 뜻입니다. 즉 금강처럼 견고한 변하지 않는 지혜로 이 언덕을 파쇄하고 저 언덕에 도달하는 첩경이며, 부처님의 말씀이라는 뜻입니다.

그렇다면 <이 언덕>은 어떤 곳이며, <저 언덕>은 어떤 곳일까요?

<이 언덕>은 고해요 마굴이며 <저 언덕>은 극락이며 불지(佛地)입니다.

고해나 마굴에는 일체 번뇌망상의 속박과 허망하고 몹시 괴로운 생사가 있고, 극락에는 지극히 편안하고 아무 걱정이 없는 낙이 있는 곳입니다.

그러면 고와 낙은 언제 어디서 어떻게 생겨날까요?

고는 어디서 생기는 것도 아니요, 누가 주는 것도 아니며, 스스로 짓고 스스로 받는 것입니다. 누에가 자기가 지은 고치에 빠져 죽는 것처럼 스스로 고해에 빠지는 것입니다. (!!!)

그러나 낙은 고처럼 스스로 짓고 스스로 받는 것도 아니요,

누가 줘서 받은 것은 더더구나 아닙니다. 낙은 본래부터 있다고 봐야 합니다.

만약 고해를 뿌리치고 극락을 얻는다 해도 낙은 결코 어디서 오는 것이 아님을 알아야 합니다.

고가 본래 허망하고 괴로운 것이며,

낙이 둘이라고 볼 수 없습니다. 그렇다면 낙도 허망한 것임을 깨달아야 합니다.

이유인 즉, 낙을 시인할 때에는 낙이 고를 생(生)하기 때문입니다.

이는 낙의 정체(正體)가 없기 때문입니다.

그러면 이 곳은 하나도 아닌 것입니다.

<6>

|

|

|

|

결국 하나도 아니요, 둘도 아닌 이 경계(境界)가 <저 언덕>이라 하니, 이 경계가 바로 불변(不變)이니 “금강”이요, 이 경계에서 관찰하는 것은 청정할 것이니 “반야”요, 이 경계에서 관찰함에 고가

허망하니 이 언덕을 파쇄함이요, 고가 이미 깨어졌음에 낙도 존재를 얻지 못할 것이니, 이것이

“바라밀”이요, 이 경계는 부처님께서 친히 설하신 정법(正法)의 교훈이니 경(經)입니다. 이것을 “금강반야바라밀”이라 한 것입니다.

2. 마음만

알면 우주를 다 안다.

성불하면 내 마음을 알게 되고,

내 마음을 알게 되면 남의 마음도 알게 되며, 남의 마음을 알게 되면 이 우주를 다 알게 됩니다.

그래서 극락도,

천당도, 지옥도 모두 내 앞에 훤히 보이기 때문에 죄를 지을 수가 없게 됩니다.

그러나 자기의 양심을 속여 가며 자신의 이익만을 추구하려는 파렴치한도 있습니다.

이들은 남의 마음은 고사하고 자기의 마음마저 모르기 때문에,

그 행위 자체가 옳은 일인지 나쁜 일인지조차도 모르고 행합니다.

파렴치한 행위로 이익을 추구한다고 해도 그 이익이 결코 자기의 이익이 아님을 알아야 합니다.

가진 재산이 똑 같은데 그 무엇을 빼앗고 그 무엇을 가진단 말입니까?

우리는 빼앗고 빼앗김이 없이 그대로 부자입니다.

부자가 따로 없습니다.

<7>

|

|

|

|

|

자본주의 사회에선 돈만 있으면 부자요,

그 무엇이든 남보다 더 많이 갖고 있으면 부자라고 하지만, 이는 어리석은 중생들의 판단에 불과합니다.

이 세상엔 부자도 없고,

가난뱅이도 없습니다. 오로지 마음 먹기에 따라서 부자도 되고 가난뱅이도 됩니다.

아무리 경제적인 여유가 풍부하다 하더라도 정신적인,

마음적인 여유가 없으면 가난뱅이요, 죽 한끼 쑤어 먹을 쌀 한 톨 없는 사람이라도 정신적인,

마음적인 여유가 있으면 부자입니다.

모든 것은 우리가 마음 먹기에 달려있습니다.

그래서 부처님은 “마음만 알면 우주를 다 안다”고 하셨습니다.

*잊었다가

알게 되면 그것이 깨달음이다.

그래서 부처님은 “마음만 알면 우주를 다 안다”고 하셨습니다.

깨닫는다 함은 쉽게 말해서 주머니 속에 돈을 넣어놓았는데,

순간 잊어버렸다가 나중에 알게 되는 것도 깨달음입니다.

우리는 하루에도 몇 천 번 잊고,

몇 천 번 깨닫습니다. 그러니 깨달을 각(覺)자를 어떻게 다 번역하겠습니까?

자기의 마음을 알게 깨달아야 합니다. 마음이 우주에 가득 찼기 때문에 마음만 알면 우주를 훤히 압니다.

즉,

마음을 깨닫는 것이 불(佛)입니다.

마음을 깨달으면 일체 중생의 마음을 다 압니다.

부처 불(佛)자 한 자를 번역하려 해도 수천 만권이상의 책이 되는데, “아뇩다라삼먁삼보리”를 해석하려면 상상조차 할 수 없는 분량이 됩니다. 그래서 불교는 몹시 어렵습니다.

<8>

|

|

|

|

<보살>이라는 뜻도 너무너무 방대합니다. 우리말로

풀이하려면 도저히 불가능합니다. 그대로 풀이해본다면, 혜(慧)를

닦는 것이 보(菩)요, 복(福)을 닦는 것이 살(薩)이나 복혜(福慧)를 같이 닦는다는 뜻인데, 한마디로

<큰 마음>이란

뜻입니다. 일체 중생을 나처럼 생각한다는 뜻입니다. 꼼짝꼼짝하는

불성(佛性)이

같다는 뜻입니다.

*성불은

언제 하는가?

잣나무에도 불성이 있습니다.

그러면 그 잣나무는 언제 성불(成佛)할까요?

허공이 땅에 떨어질 때 성불합니다.

그렇다면 허공이 땅에 떨어질 때가 언제쯤일까요? 잣나무가 성불할 때 허공이 땅에 떨어집니다.

허공이 땅에 떨어진다는 말은 망상이 없을 때를 말합니다.

사람은 물론 잣나무도 망상만 없으면 성불합니다.

그러면 도대체 <아뇩다라삼먁삼보리>라는 말이 무슨 뜻일까요?

<이 이상의 위가 없는 정(正)이 두루하고 바로 깨닫는 법>이란

뜻입니다.

이걸 알면 성불합니다. 성불하면 내 마음을 알고 남의 마음도 알게 됩니다.

남의 마음을 알게 되면 남의 마음을 빼앗아 올 욕심이 생깁니다. 그러나 빼앗아 올 마음도 가질 마음도 없음을 우리는 알아야 합니다.

가진 재산이 똑 같은데 뭘 뺏고, 뭘 가진단 말입니까.

우리는 그대로 부자입니다.

아뇩다라삼먁삼보리를 알면 나무속도 알고 물속도 알며, 돌속도 알고 흙속도 알며,

우주 전체가 훤히 보이기 때문에 죄를 짓지 않습니다. 이때가 바로 성불하는 때입니다.

<9>

|

|

|

|

|

3. 중생은 어떻게 생기며, 그 숫자는 몇일까?

중생이란 뜻은 한마디로 요약하면 모든 사람과 동물을 말합니다.

중생의 숫자는 산수로 표현할 수 없을 정도로 천문적인 숫자입니다.

*중생의 근성은 아홉가지

우리는 아홉 가지의 중생 근성을 우리의 마음에서 찾을 수 있습니다.

이를테면, 부허심(浮虛心)은 난생(卵生), 숙망심(宿望心)은 태생(胎生), 침울심(沈鬱心)은 습생(濕生), 감화심(感化心)은 화생(化生), 집착심(執着心)은 유색(有色), 주장(主張)을 초월하여 있는 마음을 무색(無色), 이상(理想)이나 사상(思想)은 유상(有想), 외도의 적정(寂靜)은 무상(無想), 외도의 낙공(落空)은 비유상비무상(非有想非無想)입니다.

이같이 세심하게 찾아보면 우리의 마음 속에는 무량무수한 것들이 어지럽게 일어났다가는 사라지고, 사라졌다가는 또 일어나기를 거듭합니다.

그러면 모든 중생이 어떻게 생기며 그 숫자는 과연 몇이나 될까요?

먼저 난생을 봅시다.

닭도 알로 나고, 새도 알로 나며, 까마귀도 알로 나고, 벌레도 알로 납니다. 이 외에 알로 나는 중생을 들자면 저 한강의 모래 숫자보다도 훨씬 더 많을 것입니다.

그 다음에 태생을 봅시다.

<10>

|

|

|

|

사람도 태로 나고, 소도 태로 나며, 돼지도, 고양이도 태로 나는데, 이 외에 태로 나는 중생도 무수합니다.

땅 속에 사는 벌레들은 습기로 인해 태어나서 거기서 생존합니다. 시골에 가면 쌀뜨물을 버리는 수채가 있는데 그 곳을 파 보면 지렁이 등 무수히 많은 벌레들이 있습니다.

쌀뜨물이나 생선 씻은 물, 반찬류 씻은 물, 설거지 한 물을 수채에 버리면 그것을 먹고 사는 중생이 많습니다.

이외에도 앞에서도 언급한 색깔이 있는 것과 없는 것, 화(化)하여서 나는 것, 생각이 있는 것과 없는 것, 생각이 있는 것도 아니고 없는 것도 아닌 것 등등의 중생은 이루 말할 수 없이 많습니다.

그렇다면?? 그와 같이 많은 중생을 제도했는데 부처님이 보기엔 하나도 없었습니다. 부처님이 제도 시킨 일도 없고, 중생이 제도 받은 일도 없었습니다.

누군가가 만일 제도를 받은 일이 있다고 생각하시는 분이 계시면 그는 보살이 아닙니다.

*사상(四相)을

버려라.

나(我)라는

생각을 결코 해서는 안됩니다.

남(人)이라는

생각도 해서는 결코 안됩니다.

좋은

것은 내가 갖고 나쁜 것은 남을 주는,

잘하면

내가 했고 못하면 남이 했다는,

또 비

오는 날 장독 뚜껑을 누가 벗겼느냐고 물으면,

자기가

벗겼음에도 불구하고 모른다고 하는 그런 생각이 없어야만 성불할 수 있습니다.

<11>

|

|

|

|

|

아상, 인상, 중생상, 수자상, 이 네 가지 생각을 떨쳐버려야 합니다. 그러기 위해서는 금강경을 읽어야 합니다. 뜻을 알고 읽든지 모르고 읽든지 금강경 소리 한 마디만 들어도 이 네 가지 생각이 떨쳐집니다.

사상(四相)을 가지면 중생이고, 사상이 없으면 부처입니다. 그래서 금강경은 사상을 떼는 경입니다. 사상을 떨쳐버리면 이 모든 불안함은 일시에 사라지고 보살이 되어 곧 성불합니다.

사상이란 무엇인가?

아상(我相)이라 함은 아(我)를 관념함에서 행동이나 생각으로 일어나는 현상이요, 인상(人相)이라 함은 상대방을 관념함에서 되는 행동과 사념의 현상을 말합니다. 또 중생상(衆生相)이라 함은 제3자의 복수(複數)를 관념하게 됨이니, 동류(同類)간에는 대중관념, 타류(他類)간에는 일체 중생에게 미치는 관념과 행동을 말하며, 수자상(壽者相)이라 함은 아상, 인상, 중생상을 초월하여 생기는 현상이니, 아 인 중생을 하나로 볼 줄 앎이니, 소아(小我)를 정복하여 대아(大我)의 생멸을 항복하여 무량수지 열반지를 얻음으로 생기는 관념입니다.

아 인 중생 수자를 초월하면 무여열반이요, 반야바라밀 땅인 것입니다.

4. 지구가 꺼져도 자성은 영원불멸

자성의 본래말은 자성본불(自性本佛)입니다. 즉 본래부터 갖추어 있는 불성(佛性)이란 뜻입니다.

마음이 텅 비어야 자성을 볼 수 있습니다.

마음이 비면 앞이 훤히 보이고, 또한 보이는 것은 모두가 좋은 것 뿐인데, 우리 중생은 마음을 비우지 못하기 때문에 소름끼치는 악몽에 시달리다가 한 세상을 보내고 맙니다,

<12>

|

|

|

|

좋은 생각은 마음 속에 간직하고, 나쁜 생각일랑 저 동해안 바닷가에 던져버리라는 말이 아니라, 좋은 생각이건 나쁜 생각이건 모두 떨쳐버리고 마음을 항상 비우십시오.

자성은 영원합니다.

이 지구가 꺼져 한 줌의 재로 변한다 하더라도 자성은 영원불멸합니다.

우리가 매일 먹는 음식을 생각해 봅시다.

간장이나 된장은 짜고, 고춧가루가 들은 김치는 맵고, 설탕은 달콤하며, 물은 아무런 맛을 느낄 수 없습니다.

그러나 자성은 오로지 하나입니다.

음식 맛이 달고 쓰고 짜고 매워도 그 근본은 하나임을 알아야 합니다.

아무런 맛이 없는 물이 모든 맛의 근원이듯 미움도 사랑도 없는 자비가 자성(自性)입니다.

모든 것 허망하니 욕심을 버려라

상(相)은 상이 아니오, 그 이름이 상일 뿐입니다.이 세상에 상은 존재하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 <어떤 것이 좋으니, 어떤 것은 나쁘니...> 운운하며, 기뻐하기도 하고 슬퍼하기도 합니다.

원래 상이 없어 모든 것이 허망한데 우리 중생들은 뭘 보고 기쁘고, 뭘 보고 슬퍼하는지 모르겠습니다.

모든 상이 허망한 줄 알 것 같으면 곧 여래를 볼 수 있을진대, 허망한 줄을 모르기 때문에 기뻐하고 슬퍼하며 때로는 웃고 때로는 울기도 합니다.

<13>

|

|

|

|

|

그래서 중생의 망음 속엔 항상 욕심이 가득 차 있습니다.

결국 기쁨도 가짜요, 슬픔도 가짜요, 웃음도 가짜요, 울음도 가짜라는 것을 알아야 합니다.

그렇다면 이 가짜들은 어떻게 해서 생길까요?

그것은 중생이 욕심을 버리지 못하기 때문에 생기는 것입니다.

욕심을 버리면 모든 것이 허망한 줄 알 것이고, 허망한 줄 알 것 같으면 욕심이 다 달아날진대, 우리의 중생은 이것을 모릅니다.

욕심을 버리십시오.

모든 것은 욕심에서 오며, 욕심이 생기면 마음이 어두워지고, 마음이 어두워지면 그 아무 것도 볼 수 없게 됩니다.

모든 것이 허망한데 울고 웃고 할 필요가 없습니다.

불자님들께서 계를 가진다는 뜻은 계행(戒行)의 성곽으로써 무명번뇌를 단속한다는 뜻이며, 복을 닦는 자라고 함은 무위자성(無爲自性)으로 간다는 뜻이니, 간추려 보면 자성에 비치어 계를 가짐으로 무명혹(無明惑)을 끊고 무위복(無爲福)으로 가는 자를 의미합니다.

부처님께서 반야부만 21년간 설하셨습니다.

반야부가 그만큼 좋기 때문입니다.

중생이 가진 재산은 부처님이 가진 재산과 똑 같습니다.

부처님도 이 마음을 가지고, 중생도 이 마음을 가지고, 참나무 바윗돌 물고기 참새 까마귀마저도 이 마음을 가지고...., 가진 재산은 똑 같은데 사용하는 것만 다릅니다. 밝고 어두운 것만 다릅니다.

<14>

|

|

|

|

마음의 자세는 본래 밝은데, 부처님은 밝은 그 뜻을 그대로 사용하고, 중생은 거기에 많은 것을 발랐습니다. 먼지, 된장, 고추장을 바르고, 욕심을 바르고 진심을 발랐으며, 어리석은 생각을 발라서 마음이 어둡기 때문에 그 아무 것도 모릅니다. 죽을 길인지 살 길인지도 모릅니다.

남의 목숨을 내가 한 번 해롭게 하면 그 다음엔 내 목숨을 5백 번 바쳐야 합니다.

중생은 왜 그토록 손해나는 짓만 할까요?

그것은 마음의 때가 있기 때문입니다. 마음의 때만 벗기면 됩니다.

번뇌망상만 떠나면 그만입니다.

가난한 사람은 가난한 운수만 떠나버리면 금방 부자가 됩니다.

금강경의 <범소유상...> 네 글귀 속에 금강경 전체가 다 들어 있음은 물론, 우주 전체가 다 들어 있습니다, 시방 모든 부처님도 다 들어 있습니다.

범소유상(凡所有相) 개시허망(皆是虛妄) 약견제상비상(若見諸相非相) 즉견여래(卽見如來).

<무릇 있는 바 모양은 다 허망한 것이니, 만약 모든 모양이 모양 아님을 보면 곧 여래를 본다>는 뜻입니다.

다시 말씀드리면, 모양이 있는 것은 하나도 빠짐없이 전부가 허망한 헛된 것이라는 말이지요, 이 모양이 헛것이지 실제가 아닌 줄 알면 곧 부처님을 본다는 뜻입니다.

모든 모양이 모양이 아닌 줄 모르기 때문에 자성(自性)을 보지 못합니다.

<15>

|

|

|

|

|

모양 아닌 걸 모양 그대로 자꾸만 보기 때문에, 그것이 자꾸 눈 앞을 가려 컴컴해서 모릅니다.

바다의 물거품도, 허공의 구름도, 바람에 의해 일어나다가 사라집니다.

바다의 물거품은 물거품이 아니요, 허공의 구름도 실제가 아님을 알아야 합니다.

내가 가지고 있는 권리, 그 권리가 언제까지 갈까요. 영원할 수는 없습니다.

권불십년 세불백년이라는 말이 있습니다.

권리는 10년을 못가고 세력은 백년을 못 넘긴다고 했습니다.

내가 무언가를 쥐고 있어도 오래 간직할 수 없는 것인 줄 알고 있으면 욕심은 없어집니다.

마음에 욕심이 없으면 마음이 훤해서 자성을 보게 됩니다. 늙고 병들고 죽는 고통도 없어집니다. 싸울 사람 하나도 없는 평등 평화 세계가 옵니다.

마음을 비우고 모양을 모양으로 보지 않을 것 같으면 곧 자성을 보게 됩니다.

자성을 보면 우주가 내 마음 속에 들어 있기 때문에 모든 것이 내 마음대로 됩니다.

그렇다고 도둑질이나 나쁜짓이 마음대로 된다는 것은 결코 아님을 알아야 합니다.

중생은 다른 것 할 것이 없습니다. 거들어 줄 것도 없고, 제도할 것도 없습니다. 마음의 때(욕심에 찌들린 허망한 생각)만 벗어내라는 부탁 한 마디만 해 주면 됩니다.

<16>

|

|

|

|

업(業)이란

무엇인가?

업이란

말은 몸과 입과 뜻으로 짓는 선악(善惡)의

소행을 말합니다.

이

업은 망(妄)에서

나옵니다.

그러면

망은 어디서 나왔을까요?

마음에서

나왔습니다.

망령된

것이 마음으로부터 나왔다는 말입니다.

마음은

어디서부터 나왔을까요?

아무리

찾아봐야 마음은 찾을 길이 없습니다.

간

데도 없고 온 데도 없으며,

나온

곳도 없고 난 곳도 없고,

있는

곳도 없습니다.

그렇다면

어떻게 해서 마음이 생길까요?

말 한

마디 잘못으로 고(苦)를

면치 못하다.

흔히들

말에도 씨가 있다는 말을 합니다.

말 한

마디,

한

마디가 바로 업과 연관된다는 사실을 우리는 잊지 말아야겠습니다.

병은

업이 낳고,

업은

망이 낳고,

망은

마음이 낳으며,

마음은

그 아무 데도 오간 데가 없습니다.

중생은

모든 것을 마음으로 행한다.

중생은

마음으로 밥을 먹고,

마음으로

옷을 입고,

마음으로

길을 가지만 그 마음이 어디에서 온 줄을 모릅니다.

마음이란

참 묘한 것입니다.

마음의 이치를 알면 부처님의 경계를 압니다.

화엄경은 부처님이 성도하신 후에 설하신 경으로, 우주가 전부 부처님 마음 속에 나타났습니다. 남이야 알아듣든 말든 부처님이 생각나는대로 설하셨다고 합니다.

<17>

|

|

|

|

|

이를테면

<산이

내요 내가 산이요,

산이

물이요 물이 산이요,

모래가

내요 내가 모래요,

....>라며

마구 설하셨으니 알아들을 리가 없습니다.

최고급

보살만이 알아 듣고 그 외에는 다 달아났습니다.

그런데

그 말씀을 부처님이 입으로 설한 것이 아닙니다.

다른

경은 입으로 설하셨는데 유독 화엄경은 입으로 설하시지 않았습니다.

생각만

했을 뿐입니다.

부처님이

생각만으로 설하시면 그 대중들은 생각만으로 들었습니다.

화엄경만은

하나도 귀로 듣지 않았습니다.

화엄경의

교리는 이 우주에 꽉 차 있으며 금강경보다 훨씬 방대합니다.

다른

것을 알려고 다른 곳에 마음이 끌려가서는 안되겠습니다.

색(色)에

끌려가지 말며,

소리(聲)에

끌려가지 말며,

냄새(香)에

끌려가지 말며,

맛(味)에

끌려가지 말며,

느낌(觸)에

끌려가지 말며,

법(法)에도

끌려가지 말아야 합니다.

일체

허망하여,

다만

이름만 있을 뿐입니다.

보살이 보살이 아닐세 그 이름이 보살이요, 반야바라밀이 반야바라밀이 아닐세 그 이름이 반야바라밀이며, 마음이 마음이 아닐세 그 이름이 마음이요, 하늘 땅 산 바다 지구도 그 자체는 없으며 다만 이름만 있을 뿐입니다.

일념으로 정진하라.

다른 생각에 끌려서는 안 되겠습니다.

지혜로 살아가자.

[어찌된 연고냐? 이 모든 중생이 다시 나라는 고집(我相), 남이라는 고집(人相), 중생이라는 고집(衆生相), 오래 산다는 고집(壽者相)이 없으며, 법상(法相)도 없으며, 또한 법 아닌 상도 없느니라. 어째서 그러냐? 만약 법이 아니라는 상을 취할지라도 곧 아상, 인상, 중생상, 수자상에 착(着)하게 됨이니라.

<18>

|

|

|

|

이러한

까닭에 응당 법을 취하지 말며,

법

아닌 것도 취하지 말지니라.

이러한

뜻인 연고로 여래가 항상 말씀하시되,

너희들

비구는 내가 설한 법을 저 찜대(뗏목)와

같이 비유하여 알지니,

법도

오히려 응당 버려야 하는데,

법

아닌 것이야 더 말할 필요가 있겠는가?]

찜대는

강을 건너기 위한 수단이기에 수단을 사용하여 강을 건넜다면 더 이상 사용하지 않을 터,

찜대에만

집착하고 있으면 어찌하겠다는 것입니까!!

강을

건너 온 후에는,

다시

더 해야 할 일에만 나서야 할 것입니다.

손가락으로 달을 가리키면 중생은 손가락 끝을 봅니다. 손가락이 가리키는 방향을 봐야만 달이 보일 텐데, 손가락 끝만 보며 달이 없다고 야단입니다.

부처님법을 들으면 그 법은 달을 가리키는 손가락과 같은 것입니다. 달이 저 곳에 있으니 달만 보면 그만입니다.

마음은 텅 빈 것인데, 그 마음에 다른 것을 넣으면 헤매게 될 뿐, 갈 길을 바로 찾지 못하게 될 것입니다.

법상과 비법상의 차이점

가령 내 마음이 청정하여 사상(四相)이 없어지면 아, 인, 중생, 수자가 없어집니다. 그런데 사상(四相)이 없음을 마음에 간지하고 있으면, 이때는 아직도 중생집(集)을 면치 못한 상태입니다.

왜 그런고 하면, 이것은 청정심과 청정을 깨닫는 마음이 벌써 둘이 되었기에 이것이 아상이오, 인상이며, 비청정이 있을지니 이것이 중생상이며, 청정을 얻음으로해서 열반처를 느낄지니, 이것이 수자상입니다.

그러므로 아무리 깨달음과 아는 것이 있을지라도 중생 분별계에 노는 것이므로 중생집을 면치 못합니다. 이 중생집을 떼어 중생 분별계를 떠났다 하더라도 가졌던 법은 끝내 남는데, 이것이 법집(法執)입니다. 그런즉 법상과 비법상이 함께 법집에 속한 것입니다.*

<19>

|

|

|

|

|

그렇다면 법상과 비법상을 어떻게 분별하겠는가!

법상은 중생 분별계를 떠났을지라도 오히려 지키던 법, 가졌던 법, 분별계를 떼이므로 얻은 법은 남아있게 마련입니다. 이 일체분별은 없다할지라도 법 하나는 가지고 놓지 못할 것이니, 이것이 바로 법상의 법집입니다.

비유하면 배를 타고 저 언덕까지 갔을지라도 이 배가 나를 이곳까지 오게해준 고마움만 생각하고 차마 배를 떠나 언덕에 오르지 못한다면, 배에 집착하여 언덕을 모르게 됩니다. 이는 법에 집착하여 피안을 모르는 것과 같은 이치입니다.

그러므로 법상의 집이 있으면 다시 4상에 착하게 될 것입니다. 법에 걸림이 있을 때는 분명히 거기에 걸려있는 놈이 있을텐데, 그놈이 바로 아상이요, 인상이 됩니다. 또한 자기가 처한 바 법을 둘도 없는 정법으로 집착할지니 이미 정법이 있는 바에야 사법(邪法)이 있을지니, 이것이 중생상이요, 이 법은 만고불변의 대진리라 할지니 그것이 수자상입니다.

법상이 아무리 4상을 여윈다하더라도 법집에 불과한 연고가 이것이요, 이것이 법집에 속한 법상입니다.

또 4상을 없애되 중생집을 떼었으므로 일체 중생계에 분별이 없고, 법집을 떼었으므로 일체법에 집착이 없으면 어떻게 될까?!

4상으로부터 중생집을 떼고, 중생집에서 법집을 떼어서 집착이 없는 법을 얻었다 할지라도 법을 여윔은 진제(實相)로 알지니, 이것이 비법상입니다.

비유하면,

배를 놓고 피안에 올랐다하더라도 피안에 오른 줄 알면 실은 못오른 것입니다.

<20>

|

|

|

|

왜냐하면 피안은 법을 놓고 취함이 있는 것이 아니기 때문입니다. 이 배는 놓는 것도 태워지는 것이요, 배를 취해도 태워지는 까닭입니다. 왜 그런고 하면, 저 언덕은 오름없이 오르는 것이며, 배는 버림없이 버리기 때문입니다. 배를 버림없이 버릴 줄 모르면 항상 이 배에 실려있음이니, 이 배에만 실려있으면 법상, 비법상 할 것없이 4상에 취함이 되는 것입니다.

비법상에 취하면 법을 돈연히 떼임이 못되고 법상을 상대함이 되는 것이니, 비법상은 아상이요, 법상은 인상입니다. 또 법상과 비법상이 상대되었으니, 사법(邪法)이 멸하지 못함인지라 중생상인 것입니다. 또 법상을 떼임으로해서 피안에 달한 느낌이 있을지니 이것이 수자상입니다.

비법상이 아무리 법상을 여윈다 해도 법집에 불과한 것이니, 진제에는 도달 못한 것입니다. 이것은 법집에 속한 비법상입니다.

이 비법상을 다 떼어 버리면 어디일까?

물론 진제라고 대답할 수 밖에 없을 것입니다. 그러나 진제를 취함이 있으면 실제로 비법상을 떼임이 아니요, 따라서 이른 곳도 진제가 아닐 것입니다.

진제는 법상을 떼인 것도 아니요, 비법상을 떼인 것도 아닙니다. 그렇다고 해서 법상-비법상에 착한 것도 아닙니다.

진제는 법상-비법상을 떼고 붙임에 있는 것도 아니요, 이를 떼지도 말고 붙이지도 말고 있는 것입니다. 왜냐하면 그런 진제는 법상-비법상을 떼이든 붙이든 간에 함께 착이 되어 버리기 때문입니다.

그러므로 비법상을 떼이면 어디로 가느냐 하는 것은 말이 안됩니다. 만일 비법상을 떼어 어디로 가는 데가 있다면 비법상은 떼임이 없이 떼어야 할 것이니, 비법상을 떼이든 놓든 모두 착이 되는 것을 모르는 것이 됩니다.

<21>

|

|

|

|

|

이는 떼임이 없이 떼어야 할 것이니, 진제는 떼든 떼지 않든 본래가 부동인 것입니다.

사념처(四念處)에 의지하라

부처님께서 열반에 드실 즈음에 아란존자가 물었습니다.

"부처님, 부처님께서 열반에 드신 뒤에는 그 무엇에 의지하여 마음을 닦아야 합니까?"

"[4념처]에 의지하여 닦으라."

4념처는 4념주라고도 하는데 몸과 감각과 마음과 법에 있어 마음을 모아 관하는 방법입니다. 즉 관신부정(觀身不淨), 관수시고(觀受是苦), 관심무상(觀心無常), 관법무아(觀法無我)가 그것입니다.

관신부정이란 <몸은 부정한 것으로 알아라>는 뜻입니다. 그러면 공부도 잘되고 마음도 편안합니다. 몸이 깨끗하다는 애착심을 갖고 있으면 공부도 안되고 마음도 어지러워집니다.

몸은 끊임없이 변화하며, 끊임없이 부정한 것을 흘러내고 온갖 부정물로 이루어져 있으니 애착을 가질 필요가 없습니다.

눈에는 눈물이 나오고, 코에는 콧물이 나오며, 입에는 침이 나오고, 귀에는 귓밥이 나오며, 대-소변이 나오고, 땀구멍마다 조금도 쉴사이없이 땀을 솟아냅니다. 그래서 코가 찌를 듯한 땀내가 나는데도 중생은 몸이 부정한 것인 줄 모릅니다.

관수시고란 <받는 것은 괴로운 것인 줄 알아라>는 뜻입니다. 다시 말해서 감각적인 것은 모두 고통이 따른다는 말입니다.

<22>

|

|

|

|

우리의 감각을 통해 들어오는 모든 것들은 우리의 마음을 더럽히고 흔들고 공허하고 쓰리게 합니다. 그래서 이러한 감각적인 것들을 마군이라 합니다. 그것이 설사 잠시의 즐거움이 있는 듯이 보일지라도 실은 스스로 속고 있는 것입니다. 원만한 자기의 성품이 손상되고, 성품이 가지는 공덕을 도적맞는 것입니다. 그리하여 마침내 괴로움의 씨앗을 남기고 떠나게 됩니다.

관심무상이란 <마음은 떳떳함이 앖어 끊임없이 변하는 것으로 알아라>는 뜻입니다.

마음은 항상 그냥 있는 것 같아도 끊임없이 강물처럼 흐르고 있으며, 안팎에서 일어나는 조건에 따라 바뀌고 변합니다.

인간의 마음은 24시간 동안 잠시도 쉬지않고 흔들립니다. 그러니 마음이 자꾸만 어두워집니다. 바람이 불면 강물 바닷물이 흙탕물로 변하고, 바람이 잠잠하면 다시 맑은 물로 밖륍니다. 인간의 마음도 이 원리와 똑같다고 봐야 되겠습니다.

그렇다면 과연 인간의 마음이 얼마나 흔들릴까요? 1찰라 900번 흔들린다고 합니다. 그렇다면 24시간 동안은 과연 얼마나 흔들릴까요! 자그만치 64억9만9천9백80번....

마음이 이토록 요란하기 때문에 중생의 마음가운데는 8만4천번의 번뇌망상이 있습니다. 부처님께서는 하루속히 이 번뇌망상을 떼어내라고 야단입니다. 그러기 위해서는, 아니 번뇌망상을 떼어내기 위해서는, 마음을 흔들질 말고 가만히 있을 수 있으면 됩니다.*

<다음호 계속 이어감>

<23>

|

|

|

|

|

|