|

|

사회활동 |

인연의 교차로

|

사회교육

|

|

<2020년> <10월> <10월>

(성철스님 백일법문-제2장 원시불교사상)

십이연기의 재해석

그러므로 천태대사나 현수대사가 아함경을 소승으로 취급하여 아함의 연기를 생멸연기로 해석하고, 아함의 사제도 생멸사제로 간주한 것은 결단코 잘못된 것입니다.

부처님은 중도를

정등각했다고 선언하였는데, 중도가 즉 연기이며, 연기가 즉 법성이며, 법성이 즉 법계이며, 법계가 즉 사제입니다. 이것은 전체가 다 동체이명(同體異名)입니다. 중도 하나를 가지고 이렇게도 표현하고 저렇게도 표현한 것입니다. 그리하여 제법실상이라든가 법계연기라든가 그 모두가 법계 ° 연기 ° 법성 이것을 벗어나서 더 묘한 이론은 없습니다. 따라서 부처님이 설명하신 근본불법은 제법실상과 법계연기를 주장하는 천태 ° 화엄과 같은 일승원교의 입장이지 절대로 소승의 생멸변견적(生滅邊見的)인 불교는 아닙니다.

일승도(一乘道)라고

하는 것도 그렇습니다. 흔히 이것은 대승불교에서만 말하는 것으로 이해하지만 그렇지 않습니다.

부처님은 『법화경』에서 ‘시방 국토 가운데 오직 일승법이 있으니 모든 부처님의 방편설은 제외한다’라고 설하시어, 부처님의 근본 뜻은 일승(一乘)에 있음을 천명하셨습니다. 때로는 성문(聲聞)과 연각(緣覺)의 이승(二乘)도 말하고, 때로는 이승에 보살(菩薩)을 더한 삼승(三乘)도 말씀하지만 그것은 방편이며 거짓말이라는 것입니다. 그러면 어떤 이유에서 삼승을 말씀하셨느냐는 것입니다.

첫째 성문승(聲聞乘)은 부처님의

말씀을 듣고 공부를 하는 사람들이지만, 항상 생멸(生滅)의 견해를 가지고 있습니다. 사성제(四聖諦)를 설할 때도 생멸적인 관점에 서서 해석하며, 열반을 증득해도 유여열반(有餘涅槃)이요 무여열반(無餘涅槃)에는 미치지 못합니다. 둘째는 연각승(緣覺乘)입니다. 스스로 인연을 관찰하여 깨달음을 얻은 사람을 말합니다. 그러나 인연을 관해도 생멸적인 변견으로 관하는 것이지 중도 정견(中道正見)으로 바로 보지 못합니다. 그러므로 역시 무여열반을 성취하지 못합니다. 셋째는 보살승(菩薩乘)입니다. 성문과 연각승은 순전히 자기의 이익[自利]에만

치우쳐 혼자 가만히 앉아서 자기의 해탈만 추구하여 모든 것이 다 소극적입니다. 이에 반(反)하여 보살은 자신의 이익[自利]보다 타인의 이익[利他]이 근본이 되어서 남을 위해서는 나의 해탈은 그만두고 지옥을 하루에 천번 만번 가도 좋다고 하는 대보리심을 내어서 보시°지계°인욕°정진°선정°지혜의 육바라밀을 비롯한 수많은 수행[六度萬行]을 닦습니다. 일체 중생을 위해서 무량한 아승지겁 동안 육도만행을 닦으며, 한없는 세월 동안 중생을 위해서 살아가는 것입니다. 이렇게 남을 위해서 남을 도우며 살면서 마침내는 무상정각을

이룹니다. 이러한 사람을 보살승이라고 하며, 이승과는 달리 유여열반이 아닌 무여열반을 증득합니다.

그러면 부처님의 근본 관점은 어느 곳에 있느냐 하면 성문승도 연각승도 보살승도 아닌 오직 일승(一乘)입니다. 보살승은 삼아승지겁(三阿僧祗劫)의 무한한 세월 동안 남을 위해 노력해서 정등각(正等覺)을 이룸을 말하는데, 일승(一乘), 일불승(一佛乘)이란 진여법계를 지금 바로 깨치는 것입니다. 곧 중도만 정등각하면 진여법계가 그대로 현전하므로 중도를 정등각해서 법계를 그대로 바로 보는 이것을 일승이라고 합니다. 다시 말하면

부처님이 말씀하신 일승은 중도를 내용으로 한 진여법계를 깨치는 것을 말합니다. 누구든지 불법을 성취함에 있어서는 오직 중도를 바로 깨쳐서 진여법계를 바로 증득하면 화장세계에서 임의자재하게 생활할 수 있게 되니 이것이 바로 곧은 길[直路]입니다. 역사적으로 보면 부처님 당시에 모든 제자들이 부처님의 법문 끝에 바로 깨쳐서 중도를 증득했지 무슨 다른 길을 빙빙 돌아서 공부를 성취했다는 기록은 없습니다.

|

|

|

(12)

|

|

|

|

|

|

|

|

사회활동 |

인연의 교차로

|

사회교육

|

|

<2020년> <10월> <10월>

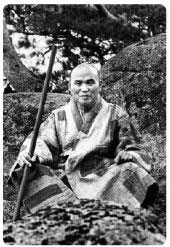

달라이 라마 수미산

* 2011.3.15 다람살라에서 달라이 라마 태국 불교들과 설법 대화(https://youtu.be/eIRmpQbebQk)

부록: 마음챙김을 인지치료술과 결합시키면 다음을 관찰할 수 있다. 사람들이 생각을 그냥 생각으로 보게 됨에 따라, 덫에 걸린듯 생각에 사로잡히는 일이 벌어지지 않게 된다. <리차드 데이비드손>

데이비드손은 뇌의 가소성을 근거로 삼아 '우리가 악기를 배우거나 골프나 테니스를 훈련하듯이, 행복과 자비심도 (정신적) 기술의 하나로 배울 수 있다'는 아이디어를 개발하여 대중화시켰다.

그의 주장에 의하면, "행복은 여타 기술과 마찬가지로,

취득하려면, 연습과 시간을 필요로 한다. 그런데, 누구나 알 듯이 뇌는 정신훈련에 반응하여 변화하게끔 만들어져 있으므로, 마음을 훈련시켜 행복해지는 게 가능하다".

그는 14대 달라이 라마의 오랜 친구이며 명상과 연관한 뇌 연구에 대한 업적이 있다. 그는 장기간 매일 명상을 하고 있으며 달라이 라마와 정기적으로 교신을 하고 있다.

|

(성철스님 백일법문-제2장 원시불교사상)

십이연기의 재해석

이제부터는 십이연기에 대한 몇 가지 견해를 피력하고자 합니다. 먼저 십이연기에 대한 해석의 문제인데, 여기에는 시간적 인과(因果)관계로 보는 해석과 존재의 원리로 보는 두 가지가 있습니다. 종래에는 십이연기에 대한 이 두 가지 해석이 서로 비등하게 주장되기도 하였으나, 아무래도 연기의 본래 의미는 존재의 원리로 보는 것이 보다 합당한 해석이라고 봅니다. 또 하나 십이연기에서 연기를 소승의 유부적(有部的)인 생멸(生滅)의 견해로 볼 것이 아니라 법계(法界)의

연기, 중도(中道)의 연기로 보아야 한다는 것입니다.

이와 같은 견해에 의하면, 과거 천태대사나 현수대사 같은 분들이 원시경전인 아함경을 소승에 소속시켜 생멸의 범주로 구분한 것은 부당하다고 봅니다. 원시경전인 아함경은 대승적으로 해석될 수 있는 소지를 적지 않게 지니고 있기 때문입니다. 그런 실례는 『가전연경』 등에서 일부 확인되었습니다. 그러면 먼저 십이연기의 본래적 의미는 시간적 관계라기보다 존재의 법칙인 까닭을 말해 보겠습니다.

그때 존자(尊者) 마하구치라(Mahakauṭṭhika)는 존자 사리불(Sāriputta)에게 이렇게 물었다.

“벗 사리불이여, 노사(老死)는 자기가 지은 것[自作]입니까, 노사는 남이 지은 것[他作]입니까, 노사는 자기가 지은 것이며 남이 지은 것입니까, 또 노사는 자기가 지은 것도 아니며 남이 지은 것도 아니며, 원인 없이 나는 것입니까?” “벗 구치라여, 노사는 자기가 지은 것도 아니며, 노사는 남이 지은 것도 아니며, 노사는 자기가 지으며 남이 지은 것도 아니며, 노사는 자기가 지은 것도 아니며 남이 지은 것도 아니며 원인 없이 나는 것도 아닙니다. 생(生)에 연(緣)하여 노사(老死)가 있습니다.”

|

|

|

|

(5)

|

|

|

|